본보 2019년 관련사건 보도 후

전세권설정 의무화 도입 등

제도 경찰수사 개선 이어져

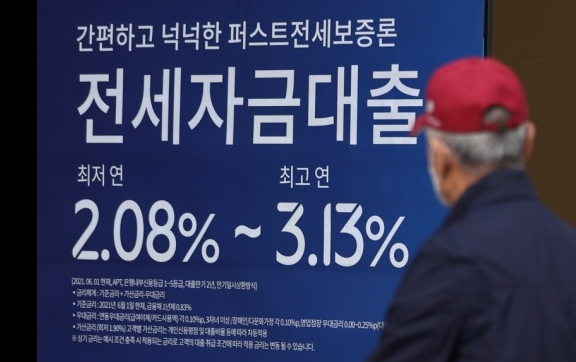

법인 전세보증보험에 '전세권 설정'을 의무화한 지 1년이 지나갔다. 전국을 돌며 법인(회사)이 전세 세입자인 주택을 사들인 뒤 거액을 대출받아 가로채는 '갭투자 빙자 사기'가 사라졌다.

올해 초 전국의 아파트를 대상으로 70억원 규모의 담보대출 사기를 벌인 일당 34명이 경찰에 검거됐다.

부산경찰청은 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 범행을 주도한 6명을 구속하고 대출서류 작성, 담보물건 매입, 유령법인 명의대표, 명의수탁자 모집, 명의수탁자 등 범행에 가담한 28명을 불구속 입건했다.

조사 결과 이들은 2019년 3월13일부터 지난해 5월6일까지 모두 43건, 70억원 상당의 대출금을 챙겼다. 이들은 인천, 대구, 진주, 원주, 전주 등 전국 지방도시를 돌며 범행을 저질렀고 이 중에는 충북 청주의 아파트도 있었다.

이같은 사실은 충청일보의 보도(2019년 10월17일)로 처음 세간에 알려지게 됐다.

이후 경찰은 수사를 벌여 일당을 검거했고 보증보험회사 측도 유사한 피해를 막기 위해 전세권 설정을 하지 않은 법인은 전세보증보험 가입을 받아주지 않는 제도를 마련했다.

SGI서울보증보험은 지난해 11월부터 법인을 대상으로 한 전세보증보험에 '전세권 설정'을 의무화하면서 이같은 법인 세입자 주택 갭투자형 사기를 원천차단했다.

수상한 부동산 거래 움직임을 포착하고 문제를 제기해 제도의 맹점을 개선한 결과로 이어진 사례다.

사기 일당이 붙잡혔지만, 이들에게 법인전세 물건을 소개해 준 공인중개사들에게 대한 수사는 전혀 이뤄지지 않았다.

보통 세입자가 살고 있으면 은행 대출이 어려워진다. 이들은 직원용 사택을 목적으로 법인이 임차한 아파트는 전입신고를 하지 않는다는 점을 노렸다.

법인 소속 직원들의 주거용으로 주택을 임차한 경우 실제 거주하는 직원이 전입신고를 하지 않는 경우가 많아 서류상 임차인이 없는 것처럼 보인다.

또 현행 주택임대차보호법상 법인이 직원의 주거용으로 주택을 임차한 경우 직원이 전입신고를 하더라도 대항력이 없어, 임대보증금에 대해 보증보험회사 보증을 받는 경우가 일반적이다.

주로 전세 형태인 아파트는 전세보증금과 주택가격 차이가 크지 않아 목돈을 들이지 않고 살 수 있다. 이른바 갭투자다. 1억원짜리 아파트에 8000만원짜리 전세 세입자가 있다면 임대보증금 지급의무를 승계하는 조건으로 2000만원에 집을 살 수 있는 셈이다.

타깃은 공인중개사를 통해 정했다. 아파트 단지 상가 부동산중개업소를 찾아 법인이 전세를 든 아파트를 물색해달라고 요청해 사기에 활용될 아파트 목록을 만들었다.

사기단은 법인 명의로 임차한 아파트 집주인에게 접근해 주택가격에서 임대보증금을 제외한 갭 가격에 아파트를 샀다. 이후 임차인이 없는 주택인 양 대출 신청을 했다. 초기 투자금인 갭 가격을 제외한 대출금은 고스란히 일당의 손에 들어갔다.

보증금은 전세보증보험에서 돌려줘야 했다. 실질적인 피해는 전세보증보험을 운영하는 보증보험회사들이 진 셈이다.

대구에서는 헐값을 받고 사기단에 집을 넘긴 원주인까지 소송에 시달렸다. 보증회사가 보증금을 대신 지급한 뒤 임대차계약의 당사자인 원래 집주인(매도인)에게 임차보증금반환소송을 제기했기 때문이다.

부산경찰청 관계자는 "사기단 일당이 1년여 정도 범행을 이어오다 대부분 검거됐고 모방범죄 등 유사범죄가 있는지도 주시하고 있다"면서 "사기 범죄 수법이 날로 지능화하는 만큼 새로운 유형이 나타나는지 계속 지켜볼 것"이라고 말했다.

/이용민기자