'상온 3D 프린팅'으로 전자 눈의 시대를 새로 써

머리카락보다 10배 얇은 초소형 적외선 센서 개발

고온 공정 없이 맞춤형 형태 구현 가능

미래 전자산업의 생산방식 자체를 바꾸는 기술

빛이 닿지 않는 어둠 속에서도 세상을 읽는 눈, 그 '전자 시야'의 진화가 한층 더 빨라지고 있다.

KAIST 연구진이 상온에서 초미세 적외선 센서를 직접 프린팅할 수 있는 세계 최초의 3차원(3D) 제작 기술을 선보이며 차세대 전자산업의 흐름을 바꿨다.

KAIST는 기계공학과 김지태 교수 연구팀이 고려대학교 오승주 교수, 홍콩대학교 티안슈 자오(Tianshuo Zhao) 교수와 공동으로 10마이크로미터(μm) 이하 크기의 초소형 적외선 센서를 상온에서 구현할 수 있는 3D 프린팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

적외선 센서는 사람의 눈에 보이지 않는 빛을 감지해 전기신호로 바꾸는 부품으로, 자율주행차의 라이다(LiDAR), 스마트폰의 3D 얼굴인식, 헬스케어 기기, 로봇 비전 등에서 핵심 역할을 맡고 있다. 기술 경쟁이 치열해질수록 센서의 크기는 작아지고, 구조는 복잡해지며, 생산 과정은 더 정밀해져야 한다.

그동안 반도체 기반 제조 방식은 고온 공정을 거쳐야 했기에 소재 제약이 많고, 대량생산에는 적합하지만 빠르게 변하는 맞춤형 기술 수요에는 즉각 대응하기 어려웠다. 김지태 교수팀은 이러한 구조적 한계를 완전히 다른 접근으로 풀어냈다.

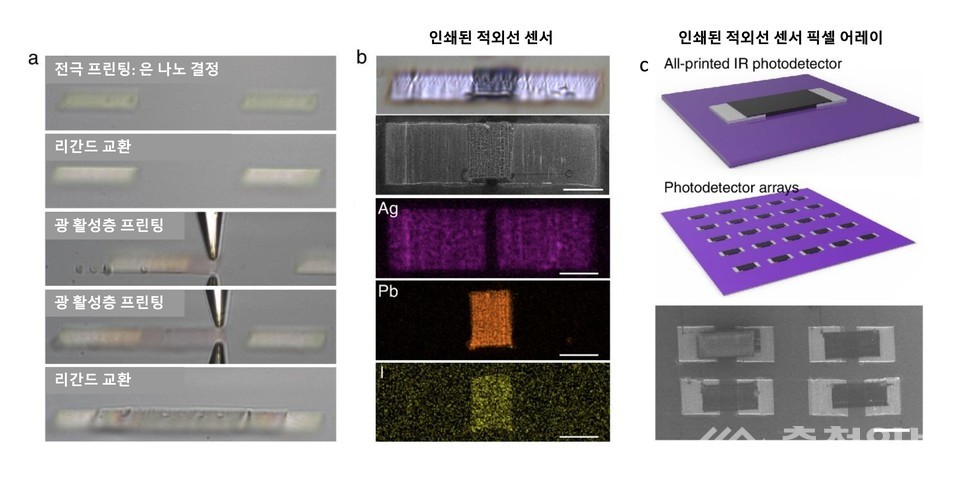

연구팀은 금속·반도체·절연체 소재를 각각 나노결정 형태의 액상 잉크로 전환해, 한 플랫폼에서 층층이 적층하는 초정밀 3D 프린팅 공정을 구현했다. 이를 통해 고온 열처리 없이도 적외선 센서의 주요 구성 요소를 상온에서 직접 형성할 수 있게 됐다.

핵심은 '리간드 교환(Ligand Exchange)' 기술의 도입이다. 나노입자 표면의 절연성 분자를 전도성 분자로 교체해, 고온 공정 없이도 높은 전기적 성능을 확보했다. 그 결과 머리카락 굵기의 10분의 1 수준인 10μm 이하 크기의 초소형 적외선 센서 제작이 가능해졌다.

김지태 교수는 "이번 기술은 적외선 센서의 소형화나 경량화를 넘어, 전자기기의 설계 개념 자체를 새롭게 바꾸는 시도"라며 "고온 공정을 대체함으로써 생산비 절감과 에너지 절약은 물론, 환경 부담까지 줄일 수 있다. 이는 향후 적외선 센서 산업의 지속 가능한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

연구 결과는 세계적 학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications) 2026년 10월 16일 자 온라인판에 실렸다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 △우수신진연구사업(RS - 2025-00556379) △국가전략기술 소재개발사업(RS - 2024-00407084) △원천기술국제협력개발사업(RS - 2024-00438059)의 지원을 받았다. /대전=이한영기자