실온에서 작동하는 유기 고체 전해질 개발

리튬 이온 이동성 100배 향상

화재 위험 낮춘 초안전 유기 고체 전해질

차세대 고에너지 전지 상용화 성큼

리튬이온전지의 한계를 뒤흔드는 새로운 기술이 KAIST에서 탄생했다.

KAIST 화학과 변혜령 교수 연구팀이 서울대학교 손창윤 교수팀과 공동으로 실온에서도 빠르게 작동하는 유기 고체 전해질 필름을 개발했다.

이는 폭발 위험을 안고 있던 액체 전해질의 시대를 끝내고, 안전하면서도 고에너지 밀도를 구현한 리튬메탈전지 상용화의 전환점으로 평가된다.

기존 리튬메탈전지는 이론적으로는 에너지 효율이 탁월했지만, 가연성 액체 전해질의 화재 위험 때문에 산업화가 쉽지 않았다.

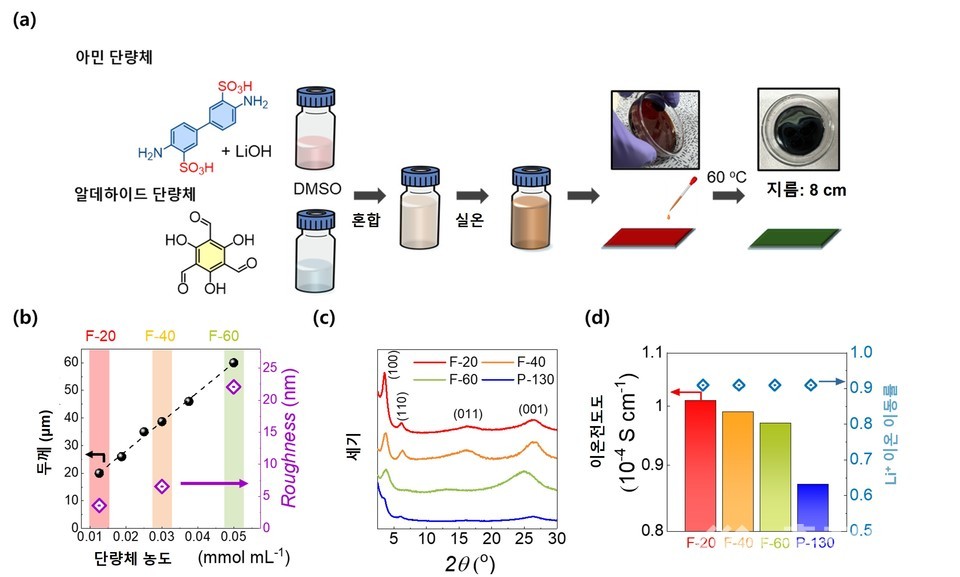

연구팀은 이를 해결하기 위해 공유결합유기골격구조체(COF, Covalent Organic Framework)라는 신소재에 주목했다. 이 다공성 유기 구조체는 머리카락 굵기의 5분의 1 수준(약 20μm)에 불과한 초박막 필름으로 제작돼, 이온이 이동할 수 있는 통로를 분자 단위로 정교하게 설계한 점이 특징이다.

COF 전해질은 2025년 노벨화학상 수상 주제로 선정된 금속유기골격체(MOF)와 유사한 구조를 지녔지만, 화학적 안정성이 월등히 높다. 연구진은 리튬 이온을 전달하는 기능기를 일정 간격으로 배치해, 고온 환경에서만 가능했던 이온 이동을 실온에서도 100배 이상 빠르게 일어나도록 유도했다.

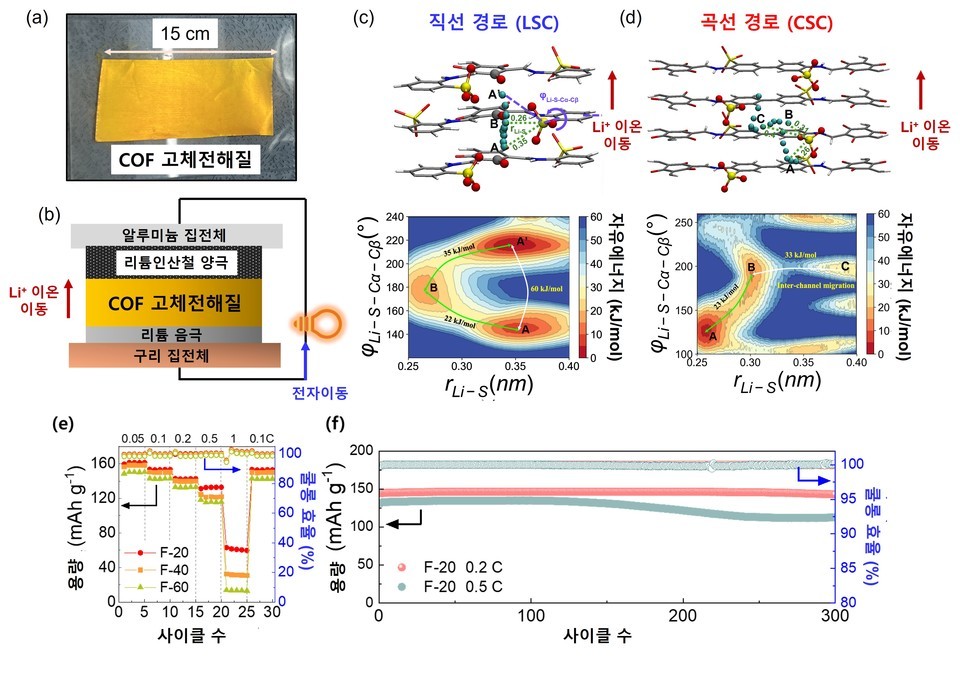

핵심은 '이중 설폰산화 기능기'를 나노 기공 안에 넣은 것이다. 이 기능기가 리튬 이온의 해리(分離)를 돕고, 이동 경로를 직선으로 유도해 에너지 손실을 최소화했다. 분자동역학(MD) 시뮬레이션 결과, 리튬 이온의 이동에 필요한 활성화 에너지가 크게 낮아지며, 적은 에너지로도 빠르고 안정적으로 이동할 수 있음이 입증됐다.

이번 전해질은 '자가조립(Self-assembly)' 방식으로 제작돼 구조적 완성도도 탁월하다. 분자들이 스스로 정렬해 만들어진 필름은 표면이 매끄럽고 구조가 균일해, 리튬 금속 전극과 완벽하게 밀착된다. 덕분에 충·방전 과정에서 계면 불안정이 거의 발생하지 않으며, 장기 사용에도 균열이 생기지 않는다.

실험 결과 새 전해질은 기존 유기계 고체 전해질보다 리튬 이온의 전달 속도가 10~100배 빠르다. 이를 리튬메탈 기반 리튬인산철(LiFePO₄) 전지에 적용했을 때, 300회 이상의 충·방전 후에도 초기 용량의 95% 이상을 유지했으며, 쿨롱 효율 99.999%를 기록했다. 즉, 에너지 손실이 거의 없는 완벽에 가까운 전지 구동을 실현한 셈이다.

변혜령 교수는 "이번 성과는 리튬 이온이 실온에서도 빠르게 움직일 수 있는 유기 고체 전해질 구조를 구현했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "무기 전해질과 결합한 하이브리드 시스템으로 확장하면 계면 안정성까지 개선할 수 있을 것"이라고 말했다.

연구는 KAIST 화학과 최락현 대학원생이 1저자로 참여했으며, 논문은 국제학술지 Advanced Energy Materials (2025년 10월 5일자)에 게재됐다.

이 연구는 LG에너지솔루션과 KAIST Frontier Research Laboratory(FRL), 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 수행됐다. 학계는 이번 성과가 리튬전지 기술의 판도를 바꿀 중요한 이정표가 될 것으로 평가하고 있다. /대전=이한영기자