자연의 알고리즘을 공학으로 재현

자율형 열관리 플랫폼 구현

환경 반응 기반 냉·난방 기술

건축·우주·재난현장 적용 확대

자연의 정교한 생존 구조가 인공 소재 기술로 재탄생했다.

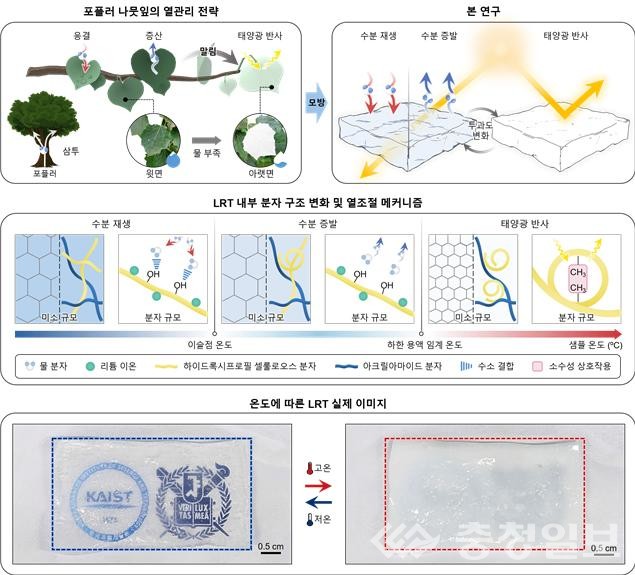

포플러 잎이 스스로 빛을 조절하고 잠열을 활용해 온도를 유지하듯, KAIST 연구진이 전력 없이 환경 변화에 반응하며 냉·난방 모드를 전환하는 차세대 열관리 기술을 개발한 것이다. 이는 기존 냉각·난방 기술이 가진 한계를 완전히 벗어나 스스로 '생각하듯' 반응하는 자율형 열관리 플랫폼으로 평가된다. 건축 외벽, 지붕, 우주·군사 현장, 재난시설 등 에너지원이 제한된 환경에서 활용될 기술적 잠재력이 크게 부각됐다.

KAIST는 전기및전자공학부 송영민 교수 연구팀이 서울대학교 김대형 교수팀과 공동으로 자연 기반 열조절 기술 'LRT(Latent-Radiative Thermostat)'를 개발했다고 18일 밝혔다.

LRT는 잠열 조절과 복사열 제어를 하나의 소자에서 동시에 수행하며, 외부 에너지 공급 없이 냉각·난방을 스스로 전환하는 혁신 구조를 갖춘다.

핵심 소재는 PAAm 하이드로겔에 리튬 이온과 하이드록시프로필 셀룰로오스(HPC)를 조합한 다층 구조다. 리튬 이온은 주변 수분을 흡수·응축해 열을 방출하는 반응을 생성하고, HPC는 온도에 따라 투명·불투명 상태를 바꾸며 태양광의 반사와 흡수를 조절한다. 이 두 반응이 하나의 장치에서 통합적으로 작동함으로써, '자연형 열 알고리즘'이 인공소재에 구현됐다.

LRT는 온도·습도·조도 변화에 따라 네 가지 반응 모드를 자동 전환한다. 밤·한랭 환경에서는 응축열로 구조를 데우고, 추운 낮에는 빛 투과와 근적외선 흡수로 온기를 더하며, 고온·건조 환경에서는 증발 냉각이 강하게 일어난다. 강한 일사 조건에서는 HPC가 불투명 상태로 전환되며 태양광 반사와 증발 냉각이 동시에 작동해 온도를 낮춘다.

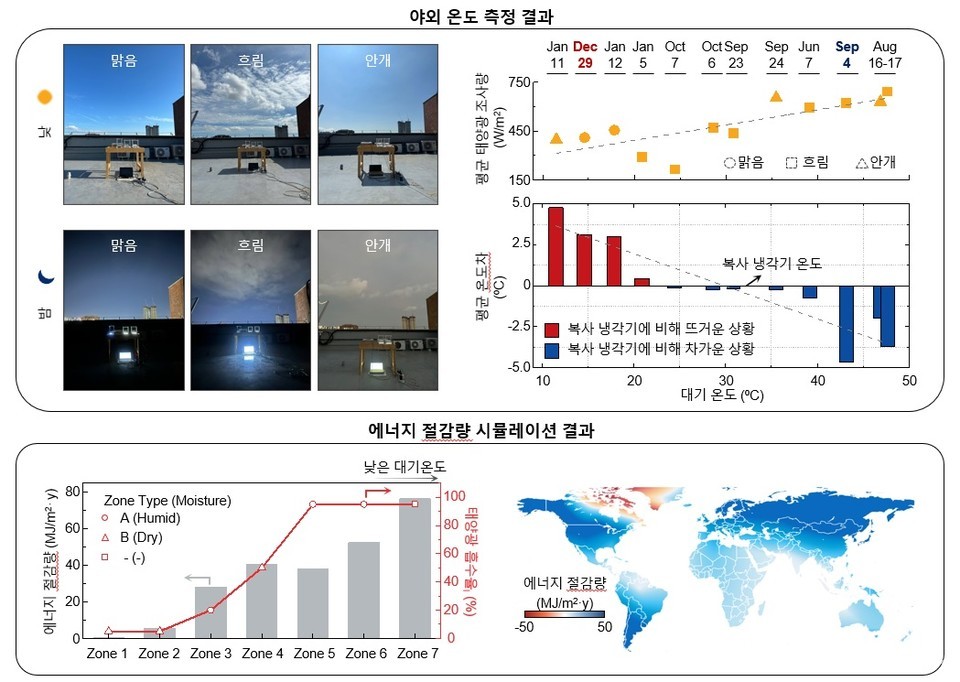

실외 실험에서도 대조군 대비 여름엔 최대 3.7℃ 낮고, 겨울엔 최대 3.5℃ 높은 온도를 유지했다. 7개 기후대(ASHRAE 기준) 시뮬레이션 분석에서도 연간 최대 153 MJ/m²에 이르는 에너지 절감 효과가 확인됐다.

이 연구는 기후 탄력성(climate resilience)을 갖춘 소재 기술로 평가된다. 공조 장치가 없는 건축 외벽·지붕, 혹한·폭염 환경의 재난 임시시설, 물자 저장기지, 혹은 전력 공급이 제한적인 우주·극지 연구 현장에서도 활용할 수 있는 새로운 열관리 패러다임을 제시한다.

또 리튬 이온과 HPC의 조합 농도를 바꾸면 지역·기후·장소에 따라 열 반응 특성을 맞춤 설계할 수 있다는 점에서, '프로그래머블 열소재'로 확장될 가능성도 크다. TiO₂ 나노입자를 추가한 강화 구조는 내구성·기계적 안정성을 높여 상용화 가능성을 더욱 끌어올렸다.

송영민 교수는 "이번 연구는 자연의 지능형 반응을 공학적으로 구현한 열관리 기술로, 외부 에너지 없이도 계절·환경 변화에 스스로 적응하는 플랫폼을 제시했다"며 "극한환경, 우주, 건축 등 다양한 분야로 확장 가능한 새로운 기술축이 될 것"이라고 말했다.

연구 결과는 재료과학 분야 최고 권위지 중 하나인 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials) 11월 4일자 온라인판에 실렸다. /대전=이한영기자