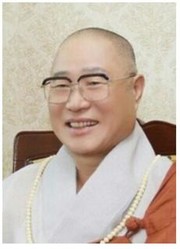

[충청산책] 김법혜 스님 ‧민족통일불교중앙협의회 의장

서릴 반(盤), 뿌리 근(根), 섞일 착(錯), 마디 절(節). 자를 쓰는 고사성어 반근착절(盤根錯節)이 있다. 한마디로 '얽히고설킨 뿌리와 뒤틀린 마디'라는 뜻으로 풀이된다. 일이 복잡하게 꼬여 해결하기 매우 어려운 상황을 빗대어 한 말이다.

이럴 경우 '쾌도난마(快刀亂麻)'처럼 잘 드는 칼로 마구 헝클어진 가닥을 자르는 것처럼 어지럽게 뒤얽힌 사물을 강력한 힘으로 명쾌하게 끊어버려야 한다는 것이다. 반근착절의 고전여담은 후한의 역사를 담은 ‘후한서’에서 나온다.

후한의 6대 황제 안제는 13살 어린 나이에 왕위에 올랐으나, 수렴청정하는 등태후, 군권을 쥔 대장군 등즐의 권세에 눌려 한낱 허수아비 황제에 불과했다. 그 무렵 서쪽 변방에선 강족이 호시탐탐 영토를 노려 병주·양주 두 지역 상황이 긴박했다.

등즐은 두 지역을 동시에 지키는 건 무리라는 이유로 양주를 포기하려 했다. 그러자 낭중 우후가 극력 반대했다. 양주를 포기해버리면 수도인 낙양이 위험해지기 때문이었다. 다른 중신들까지 동조하고 나서자 결국 등즐은 마지못해 자신의 계획을 철회했다.

그 일로 자존심이 상한 등즐은 우후를 손 볼 기회를 기다렸다. 마침 하남 지방에 비적 떼들이 들끓어 현령이 살해됐다는 보고가 올라왔다. 이에 등즐은 우후를 신임 현령에 임명해 비적 소탕을 명령했다.

지난 일로 앙심을 품고 우후를 곤경에 빠트리려는 등즐의 수작이었다. 소식을 들은 지인들이 찾아와 걱정을 하자 우후는 태연했다. 그는 "험한 일을 피하지 않는 것이야말로 신하의 직분이라"면서 "얽히고설킨 뿌리와 마디를 피한다면 어디에서 이 예리한 칼날을 휘두를 수 있겠소"라며 비적 소탕에 나섰다.

등즐의 의도와 달리, 우후는 죄수들을 석방해 적진에 침투시키는 전략으로 비적들을 완전히 소탕했고, 결국 양주를 지켜냈다.

자주 엉키고 이리저리 꼬이고, 풀어도 또 엉키는 게 삶이다. 칡덩굴과 등나무 덩굴이 서로 얽히고설켜 있는 모습을 갈등(葛藤)이라고 하고, 조정(調整)을 통해 갈등(葛藤)을 푼다고 하질 않던가.

코로나 팬데믹을 맞으면서 여러 사회관계망들이 닫히거나, 풀어지면서 촘촘하게 짜여있던 인드라망의 그물코가 점차로 넓어지고 있거나 단절되거나 없어지고 있다. 대신 개인을 가두거나 보호하는 성벽은 점차로 높아져만 가고 있다.

성경의 십계명만 가지고도 돌아가던 세상이 이제는 수만 페이지가 넘는 법전을 만들어야 할 만큼 분화되고 있고, 세분화되며 한층 더 복잡해졌다. 지금 우리 사회가 우왕좌왕 혼란스러운 것은 각 분야에서 제정되어 쏟아져 나오는 법과 덩달아 복잡해지고 있는 법의 영향을 받기 때문이다.

법을 대표하는 상징물로서 정의의 여신상이 있다. 여인의 이름은 로마신화에 등장하는 유스티티아이고, 한 손에는 칼을 들고 한 손에는 저울을 든 체 7명의 죄인의 목에 줄을 걸고 그들의 죄를 심판하고 있다. 여신에게 잡혀 판결을 받고 있는 7명의 이름은 각각 교만, 나태, 음욕, 분노, 탐욕, 질투, 인색이라는 이름을 달고 있다.

여기서 저울은 개인간의 권리 관계에 대한 다툼을 해결하는 것을 의미하고, 칼은 사회 질서를 파괴하는 자에 대하여 제재를 가하는 것을 의미한다. 또한 선악을 판별하여 벌을 주는 정의의 여신상은 대개 두 눈을 안대로 가리고 있다. 이는 정의를 실현하기 위해서는 어느 쪽에도 기울지 않는 공평무사한 자세를 지킨다는 것을 의미한다. 오늘날 정의를 의미하는 Justice는 Justitia에서 생겨났다.

즉 재판받는 이들에게 눈을 가림으로써 사적감정이 없음을 보이며, 수평인 천칭으로 공정함을 날카롭게 벼린 검을 들어 죄의 대가가 단호할 것임을 보여주고 있다. 정의를 지키고 정의의 편에서 나라를 다스리겠다는 일종의 각오이자 대중들에게 보여주는 몸짓이었다.

그런데 자세히 보니 석상 아래에는 풀이 자라고 있고 눈은 안대로 가져져 있었다. 들고 있는 저울도 한쪽은 사라져 버렸다. 이는 정의의 여신을 돌보는 사람이 없다는 뜻이다. 유스티티아는 원래 눈을 가리지 않은 모습으로 등장했다. 그러다가 16세기 이후 눈을 가린 모습으로 등장했는데, 여기에도 풍자의 의미가 있다.

눈앞에 있는 진실을 못 본척한다. 그러나 이 의미는 시간이 지나면서 어떤 편견에도 흔들리지 않고 오로지 손에 들고 있는 저울로 공정과 공평을 실현한다는 좋은 의미로 변했다. 들고 있는 칼은 권위와 정의롭지 않은 것에 대한 쾌도난마의 뜻이다.

한국 대법원에 있는 정의의 여신상은 눈을 가리지 않았고 검(칼) 대신 법전을 들고 있다. 또 서 있는 모습이 아니라 앉아 있는 모습이다. 그래서 법의 판단이 흔들릴 때마다 정의의 여신이 들고 있는 것은 법전이 아니라 힘 있는 사람과 친한 사람들의 이름이 적혀 있는 장부책이라는 비아냥거림을 받기도 한다.

우리나라는 지금 사상초유의 총체적인 위기와 난세(難世)를 겪고 있다. 수많은 난제 속에서도 특히 정치권에서 벌어지는 총체적인 부실시국(不實時局)과 의원들의 철딱서니 없는 행동들 때문에 국민들이 '숨 넘어가는' 상황 속에서 삼복더위에 고생하고 있다.

불경에 등장하는 ‘공명지조’는 ‘운명(運命)을 공유(共有)하는 새’란 뜻으로 ‘공명조’라고도 불린다. 이 새는 몸은 하나지만 머리가 둘이라, 머리 하나가 잘 때 다른 하나는 깨어 있다. 어느 날 머리 하나가 맛있는 열매를 발견하고 그것을 실컷 먹어버리자 다른 머리는 자기가 자고 있을 때 혼자서만 맛난 것을 먹은 머리에 앙심을 품었다. 그리고는 씩씩거리며 복수를 하겠다고 독이 든 열매를 냅다 먹어버렸고 결국 하나의 몸을 지닌 ‘운명공동체’였던 두 개의 머리는 모두 죽어버리고 말았다.

그러나 “불경의 공명조는 히말라야의 설산이나 극락에 살고 목소리가 아름답다. 몸 하나에 두 개의 머리가 서로 싸우는 것이 아니다. 한 머리는 낮에 일어나 노래하고 다른 머리는 밤에 일어나 노래하는 선순환의 역할을 분담하는 새다. 공명조는 함께 죽는 새가 아닌 함께 노래하는 상생조인 것이다.” (‘공명지조, 아쉬운 비유’ 중에서)

공명조가 본래 이렇게 아름다운 화음을 들려주는 상생조임을 기억한다면 부디 정치권은 '갈 데까지 가보자'는 힘겨루기를 이제는 그만 접고 민생으로 돌아와야 한다. 정치권은 당리당략을 떠나 합심해 선적한 난제들을 '쾌도난마' 하듯, 산불에 시원하게 소나기가 내려주듯이 해결해야 할 의무가 있다.