1부 5장 6월의 동화

|

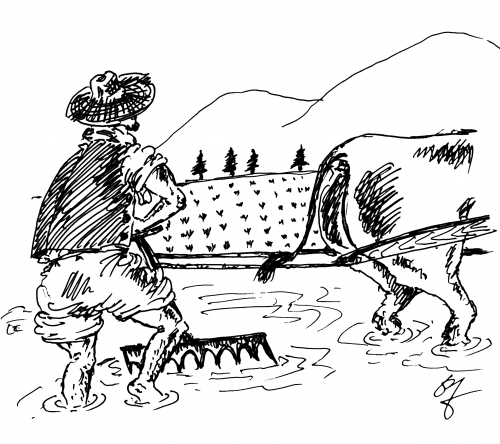

| ▲ <삽화=류상영> |

바지를 한쪽만 걷어 올리고 다른 한쪽은 논물에 푹 담근 자세로 웃고 있는 해룡을 혼내봤자 자신만 우세라는 생각에 고개를 돌리고 말았다.

"날망집 아줌마 옆에서 모 못 내겄구만. 오늘 왜 이리 심이 읎어. 딴 날은 손이 뵈지 않도록 모를 내드니."

김춘섭도 처음부터 황인술과 말싸움을 하고 싶은 생각은 없어서 말을 돌렸다. 논문제로 이병호를 몇 번이나 찾아 갔었다. 그 때마다 좀 더 두고 보자며 확답을 미루는 이병호의 말 속에 황인술이 있을 거라는 예감 때문에 자신도 모르게 시비를 걸었을 뿐이었다.

"어저! 어저!"

못줄 뒤에는 이병호네 암소와 다른 동네에서 빌려온 황소가 철퍼덕철퍼덕 논바닥을 휘젓고 다니고 있다. 박태수가 모는 이병호의 소는 멍에에 봇줄이 매달려 있고 끝에는 써레가 매달려 있다. 박태수는 홑바지를 허벅지까지 둥둥 걷어 올린 데다 앞섬을 활짝 열어 재친 무명적삼 사이로 대리석처럼 단단해 보이는 구릿빛 가슴이 그대로 드러났다.

이른 아침부터 바가지로 퍼마신 막걸리에 붉게 물든 얼굴로 목청껏 황소를 몰 때 마다 둥구나무가 움찔움찔 거리는 것 같았다. 그럴 수밖에 없는 이유는 써레질은 힘이 약하면 하지 못하기 때문이다. 써레 위에 'ㄷ'자를 엎어 놓은 것 같은 형상의 찍게발이라고 부르는 손잡이가 달려있다. 찍게발을 힘껏 눌러야 박달나무로 된 써레 이빨이 바닥 깊숙이 박혀서 쟁기밥을 잘게 부술 수 있기 때문이다. 그래서 힘이 없으면 여덟 개의 이빨이 달려 있는 써레 위에 무거운 돌을 얹거나 어린아이를 태우기도 한다.

박태수가 박달나무로 만든 써레의 날카로운 이빨로 쟁기밥을 잘게 부숴놓으면 물속의 바닥에 굴곡이 남는다. 쟁기밥이라는 말은 쟁기로 논을 갈아엎었을 때 쟁기모양으로 생긴 흙덩이를 말한다. 쟁기밥을 잘게 부숴놓지 않으면 깊은 곳에는 모 허리가 물속에 잠기게 되고 높은 곳에는 모가 뜨게 된다. 그런 현상을 방지하기 위하여 황소의 멍에에 넓고 무거운 송판을 달아서 바닥을 편편하게 하는 작업이 번지끌기다.

"이랴, 이랴!"

번지끌기는 윤길동이 하고 있었다. 윤길동은 다른 어느 때보다 소를 모질게 몰았다. 평지가 아니고 갯벌처럼 진흙탕이라서 소가 빠르게 갈 수는 없었다. 그런데도 소가 고개를 돌릴 정도로 고삐를 힘껏 잡아당기기도 하고, 고삐로 소의 허리를 찰싹찰싹 휘갈기며 재촉을 했다.

그려, 춘셉이나 구장은 모를 내게 하고 나한티는 번지를 끌라고 하는 것도 다 이유가 있을껴. 솔직히 춘셉이 저 놈은 농사에는 취미가 읎는 놈이잖여. 틈만 나면 기술을 배우겠다고 목수 뒤나 쫄쫄 따라댕기는 놈한테 땅을 줄리는 만무하지. 그라고 구장한테 땅을 줬다가는 이리 빼먹고 저리 빼먹느라고 도조도 제대로 못 받을 껴. 사람 부리는 데는 도가 튼 면장님이 설마 구장 승질 모를까…….

윤길동은 땀투성이가 되어 소를 몰면서도 마음은 비봉산 기슭에 있는 이병호의 집에 가 있었다. 누구보다 열심히 일을 하고 있는 모습을 이병호가 쌍안경으로 지켜보고 있을 것이라는 생각에서였다.

둥구나무 쪽 논둑에는 한말짜리 통술이 세 개나 있었다. 막걸리가 두말 들이 단지 안에는 오늘 처음으로 사용을 하는 새 바가지가 둥둥 떠 있다. 양동이 옆에는 안주로 먹는 열무김치와 파전이며 호박전에 멸치볶음이 든 접시가 싸리나무로 로 만든 채반에 담겨 있다.

너럭바위에 앉아 있는 순배영감과 변쌍출의 사이에는 막걸리를 한 되 정도나 남을 정도의 크기 바가지가 있다. 바가지 안에 떠 있는 표주박은 실바람에도 천천히 맴을 돌고 있다.

<계속>