제 1부 6장 자반 고등어

|

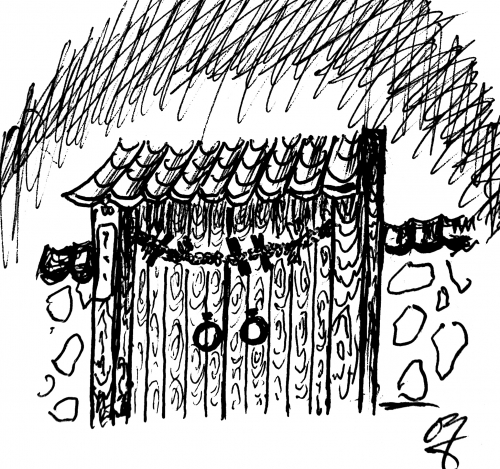

| ▲ <삽화=류상영> |

새벽안개는 들불처럼 들판 여기저기로 옮겨 다니는 이른 아침이다. 오늘은 다른 날과 다르게 둥구나무 밑이 조용하기만 했다.

둥구나무 밑에는 평소보다 많은 사람들이 나와 삼삼오오로 둘러서 있다. 몇몇의 남정네들은 너럭바위에 앉아 있는 순배영감과 변쌍출을 중심으로 빙 둘러서서 이병호의 집 대문을 가끔 쳐다본다. 이른 아침인데다 아직 안개가 걷히지 않아서 이병호의 집 대문은 보이지만 거리가 멀어서 대문에 쳐 놓은 금줄은 보이지 않았다.

왼새끼로 꼬아서 거친 금줄에는 분명히 빨간색 고추가 꽂혀있지 않았다. 대신 계집애를 상징하는 생솔가지와 숯과 함께 하얀 종이가 끼어 있었다. 남정네들은 그것이 계집을 상징하는 금줄이라는 것을 잘 알고 있으면서도 몇 번이나 쳐다 본 후에 둥구나무 밑으로 하나 둘 모여들고 있는 중이다.

남정네들만 있는 것이 아니다. 아침상을 차리지 않아도 되는 봉산댁이며, 해룡네, 청산댁과, 자식 형제를 서울로 보낸 장기팔의 아내 날망집도 나와 있었다.

"워틱하믄 좋댜. 면장님이나 부면장님 하는 행세를 생각하믄 야지리 딸만 낳아도 별 상관이 읎지만, 작은 마님 불쌍해서 어쩔거나."

"내 말이 바로 그 말유. 그릏지 않아도 딸만 내리 셋을 낳아서 찬밥 신세를 면치 못하고 계신데 하늘도 무심하시지"

아직은 새벽바람이 차다. 봉산댁과 청산댁이 팔짱을 끼고 자라처럼 목을 움츠린 얼굴로 말을 주고받았다.

"그러기 말여유. 어떤 집은 아들만 내리 및을 낳는데 전생에 먼 죄를 지었는지 모르겄슈. 당장 요 앞의 철용이네 집만 봐도 아들만 내리 시 명씩이나 낳았잖아유. 거기다 아들 형제만 있으믄 심심할 까봐 양념으로 막내둥이는 딸내미잖유."

날씨가 차기는 하지만 어깨를 바들바들 떨 정도로 춥지는 않다. 청산댁과 봉산댁이 하는 말을 가만히 듣고 있던 혜룡네가 괜히 어깨를 바들바들 떨다 말고 끼어들었다.

"해룡네는 시방 먼 야기를 하고 있는 거여. 해룡네는 시방 작은마님이 아들을 못 낳은 기 꼭 작은마님이 전생에 몹쓸 죄를 지은 업이라고 하는데 그기 말이나 되는 거여?"

봉산댁이 차마 쥐어박지는 못하겠다는 얼굴로 추궁을 하듯 묻는다.

"지 말은 그기 아니고, 말이 그릏다 그거쥬. 아, 이왕 터진 말잉께 한번 해 보자믄 작은마님이 들례보다 못한기 머가 있슈? 친정 집안이 부족해유. 아니믄 얼굴이 못해유. 배운기 부족해유. 하지만 단 한 가지. 고 놈의 아들을 못 났기 땜시로 독수공방 신세를 못 면하는 건 사실이잖유."

"혜룡네, 찢어진기 주둥아리라고 자꾸 헛소리 지껄여 될텨?"

청산댁이 더 이상 못 들어주겠다는 얼굴로 눈 흰자의를 드러내며 노려본다.

"작은마님한테 억하심정이 있어서 하는 말이 아니고, 작은마님 신세가 너무 처량해서 하는 말이잖유."

"신세 두 번 만 처량했다가는 작은마님을 해치에 집어넣고 자근자근 밟겠네 그려. 헛소리 그만 지껄이고 집에나 가 봐. 오씨하고 향숙이 아부지가 해장 술 생각이 있어서 자네 집으로 가고 있잖유."

장기팔의 아내 봉산댁이 더 이상 상대하기 싫다는 얼굴로 해룡네 집을 턱짓으로 가리킨다.

"탁주가 남았는가 모르겄네. 엇저녁에 봉께 한 되가 남았을까 말까 였는데……"

혜룡네는 봉산댁 말에 자기 집 쪽으로 고개를 돌렸다. 오씨와 윤길동이 나란히 서서 털렁털렁 자기 집 쪽으로 가고 있는 것이 보인다.

"우리아들하고 춘셉이는 컴컴한 새벽에 장작지고 나갔는데, 길동이하고 오씨는 식전부텀 술타령이구먼. 저렇게 팔자가 늘어 졌응께 집구석은 맨날 그 모냥이지."

청산댁은 일부러 날망집이 들으라는 목소리로 중얼거렸다.

<계속>