제 2부 2장 달 그림자

|

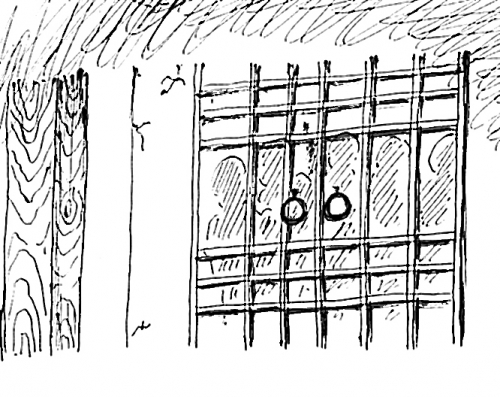

| ▲ <삽화=류상영> |

윗목 구석은 수수깡으로 엮어 만든 고구마꽝이 차지하고 있다. 그 탓에 남정네들이 방 가운데 있는 술상을 빙 둘러 앉아 있는 방은 더 좁아 보였다. 시멘트포대로 마감을 하고 콩기름으로 문질러 반질반질한 방바닥은 뜨끈뜨끈했다. 어느 집 사랑방이나 있게 마련인 시렁에는 사람들이 한 명이라도 더 앉게 하려고 비게며 이불을 올려놓았다.

"후년에는 먼가 존 일이 있겄지?"

"어이구, 영감님은 암것도 바랄 거 읎이 가만 기시면 그기 바로 존 일이여유. 당장 냘이믄 나이가 일흔세 살이나 되시는 냥반이 욕심도 많구먼."

남정네들은 하나같이 햇볕에 그을리고 농사일에 찌들은 얼굴의 양 볼은 방안의 열기에 붉으죽죽하게 물들어 있다. 다른 이들보다 늦게 도착해서 술 상 앞에 앉지 못하고 윤길동 뒤에 앉아 있던 오씨가 순배영감의 말에 토를 달았다.

"그려, 나 같은 이가 먼 희망이 있겄어? 이 나이에 아들을 볼라고 첩을 읃을 수도 읎는 노릇이고, 가진 땅뙈기가 많아서 풍년이 들기를 기원할 필요도 읎는겅게 오씨 말대로 가만히 있는 거시 존 일 같구먼."

"그기 먼 말씀이대유? 후년에도 형님이 건강하게 사셔야 이 변쌍출도 하루를 맛있게 보낼 수 있슈. 그랑께 부디 후년에는 올게보다 더 건강하게 사셔야해유. 이 변쌍출을 위해서라도 말유."

"팔봉이 아부지는 영감님 안 계셔도 해룡네만 있으믄 되잖아유. 아침에 한잔, 즘심 때 한잔, 즈녁 때 한잔이면 하루해가 저 혼자 바쁘게 쫓아 댕길틴데유 머."

박태수는 고구마를 얇게 썰어서 밀가루 반죽을 묻혀 지진 고구마전을 심심풀이 삼아 야금야금 뜯어 먹으며 변쌍출을 바라본다.

"팔봉이는 은제 내려 옹겨? 어지 즈녁나절에 요 앞에서 봉께 삭도가지를 한 짐 단단히 해서 지게에 지고 오든 거 같든데?"

"그저께 내려 왔슈. 집에 나무가 읎는 것도 아닌데 집에 내려 온 김에 나무나 한짐 해 주고 가야 한다믄서 기어이 범골까지 가서 삭도가지를 내 짐으로는 두 짐은 넉넉하게 해왔지 뭐유. 그 자식은 좌우지간 심 쓰는 거라면 어릴 때나 시방이나 똑 가텨. 하긴 나이 서른 살이 되도록 술하고 담배는 일절 안항께 안직도 심이 팔팔하게 남아 돌겄지."

변쌍출은 학산장에 갔다가 친구에게 아까 니덜 사돈 봤구먼, 이라는 표정으로 말을 하면서도 은근하게 어께에 힘을 주었다.

"팔봉이 여즉 성냥공장에 다니쥬?"

황인술이 어깨에 힘을 주는 변쌍출이 가소롭다는 얼굴로 물었다.

"시방은 일류 기술자여. 월급 받아서 먹고 산당께 서울서 그만하믄 기반 닦은 거지 머. 집이야 안직은 젊응께 은제고 사면되는 거고."

변쌍출은 며느리도 성냥공장에 다니면서 겨우 풀칠을 하고 산다는 말은 하고 싶지가 않았다.

"그 말은 팔봉이 아부지 말이 맞는 말유. 서울 바닥에서 하늘 가리고 둔너 잘 샛방 하나만 있어도 우리 같은 놈들 보다는 백배가 났다고 하드만유."

"오씨 팔자가 워뗘서? 내가 알기루는 학산면에서 오씨 팔자 따라 갈 사람 읎을걸? 돈 안 벌어 온다고 잔소리를 하는 마누라가 있나? 사친회비 달라고 식전마다 골목이 떠나가도록 울어내는 자식이 있나. 저 혼자 방 따습고 배부르믄 세상 부러울 기 읎는 팔자잖여."

"암만, 학산면에서 미제 제니스 라디오 갖고 있는 사람들도 및 안 돼지. 당장, 우리 동리선 면장댁하고 오씨 뿐이잖여."

"그만들 햐. 올게도 태수가 젤 쏠쏠했지? 나무장사로 번 돈만 해도 논 두 마지기 값은 너끈히 벌었을 껴."

<계속>