[살며생각하며] 황혜영 서원대 교수

미자나빔mise en abyme은 작품의 틀 안에 또 다시 틀이 도입되는 ‘틀 속의 틀’ 혹은 ‘이중 프레임’ 구성 방식을 의미한다. 보통 문학에서는 작품이 진행되는 과정 속에 또 다른 이야기가 녹아들어있는 방식으로 틀 속의 틀이 표현된다면 회화 같은 장르에서는 화면 속 거울이나 액자, 창과 같은 가시적인 형태로 표현된다. 1960년대 존 케이지, 요제프 보이스, 백남준 등의 전위적인 예술가들과 함께 인간 내부에 잠재해 있는 유동적이고 소용돌이치는 힘을 의미하는 ‘플럭서스Fluxus’ 예술운동을 주도하였던 오노 요코는 설치 예술 ‘천장화Ceiling Painting’(1966)에서 잠재적이고 유동적이며 매번 관객에 의해 새롭게 완성되는 이중프레임을 보여준다.

오노 요코는 이미 완성된 작품을 관객에게 선사하는 대신 늘 관객으로 하여금 직접 작품의 창작에 주도적으로 참여하도록 작품을 창안해왔다. ‘천정화’도 관객이 직접 작품 완성에 참여하도록 고안된 작품 중 하나다.

설치예술 바닥에는 사다리가 하나 놓여 있고, 천정에는 흰 캔버스 같은 것이 수평으로 붙어 있고 캔버스 옆에 늘어진 끈 끄트머리에 돋보기가 달려 있다. 언뜻 보면 별 특별할 것도 없는 작품 곁에 관객에게 사다리를 타고 올라가서 돋보기로 캔버스를 들여다보라는 지시문구가 적혀 있다.

사다리 아래서 보면 텅 빈 캔버스 같은 천정화에 무엇이 있는지는 관객이 직접 사다리를 타고 올라가서 그것도 돋보기로 들여다봐야만 알 수 있다. 관객이 사다리를 타고 올라가서 돋보기로 천정화 캔버스를 들여다보면서 작가가 숨은 그림처럼 숨겨놓은 메시지를 찾아내는 미션을 완수하는 과정 자체가 작품을 감상하는 과정이다. 그런가 하면 천정화 작품은 사다리나 천정에 걸린 캔버스나 끈으로 매달아놓은 돋보기가 설치된 상태 자체로 완성된 것이 아니라 관객이 작가의 안내에 따라 퍼포먼스를 완수하는 과정에서 비로소 완성되기 때문에 관객이야말로 작품의 최종 완성자라고 할 수 있다.

이 설치예술에서 우선 천정에 매달린 흰 캔버스를 작품 속 틀이라고 볼 수 있다. 관객이 설치물에서 퍼포먼스에 참여하는 일련의 과정 전체가 보이지 않는 작품의 틀이라고 볼 수 있으므로 천정에 달린 캔버스는 이 작품의 시공간 속에 도입된 틀 속의 틀이 된다. 그리고 천정에 설치된 흰 캔버스의 관점에서 보면 천정의 캔버스에 관객이 돋보기를 갖다 대는 순간 돋보기 틀은 천정화에 새겨지는 또 다른 이중프레임이라고 할 수 있다.

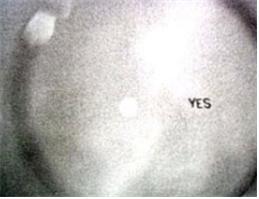

관객이 돋보기로 작가가 숨겨놓은 메시지를 발견할 때 완성되는 캔버스 틀 속의 틀은 매 퍼포먼스마다 새롭게 만들어지는 잠재적인 프레임이다. 눈높이 전시장 벽에 걸린 그림에서 거저 작품 속 메시지를 보게 되는 것이 아니라 직접 사다리를 타고 올라가 돋보기로 천정에 달린 캔버스를 들여다보는 수고를 하고 난 뒤에야 비로소 메시지를 발견할 수 있도록 작가가 고안해놓은 이 작품에서 관객이 마침내 발견하게 되는 것은 깨알 같이 작은 크기로 YES라고 적어 놓은 글자다. 설렘과 호기심으로 더듬거리듯 천정화 속에 작가가 숨겨놓은 이 작은 글자 둘레에 관객이 돋보기를 갖다 대는 순간 돋보기의 틀로 둘러싸인 이 작고 ‘낯선 인력체attracteur étrange’에서 뿜어져 나오는 절대긍정의 파장이 관객의 내면으로 번져간다.