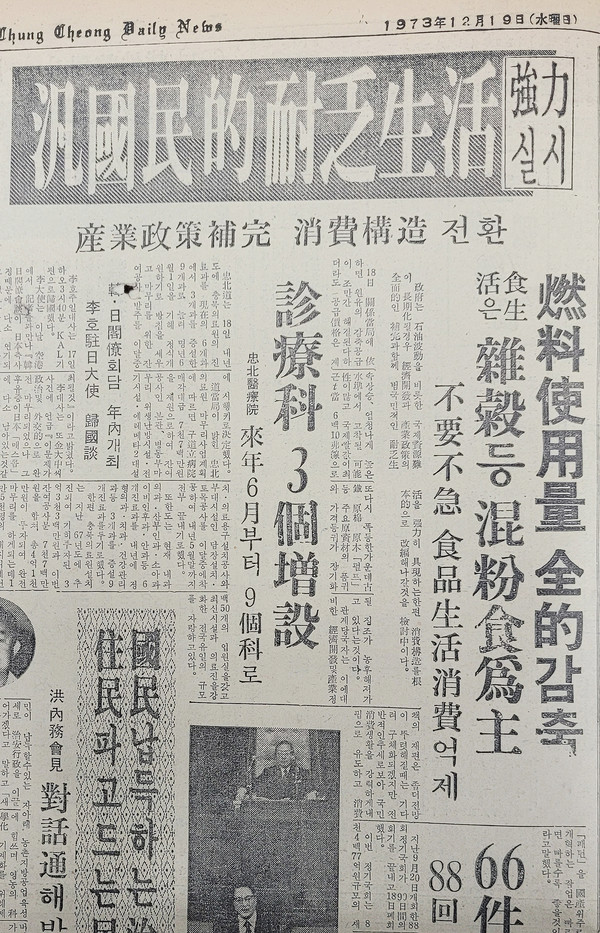

범국민적 내핍생활 강력 실시

政府(정부)는 石油波動(석유파동)을 비롯한 국제 資源難(자원난)이 長期化(장기화)될 경우 經濟開發(경제개발)과 産業政策(산업정책)의 全面的(전면적)인 補完(보완)과 함께 범국민적인 耐乏生活(내핍생활)을 强力(강력)히 具現(구현)하는 한편 消費構造(소비구조)를 根本的(근본적)으로 改編(개편)해 나갈 것을 檢討(검토) 中(중)이다.

18日(일) 關係當局(관계당국)에 依(의)하면 원유의 감축 공급이 조만간 해결된다 하더라도 공급 價格(가격)은 계속 상승, 엄청나게 높은 水準(수준)에서 고착될 可能性(가능성)이 많고 국제 쌀값이 최근 t當(당) 6백10弗(불) 線(선)으로 또 다시 폭등한 가운데 古鐵(고철), 原綿(원면), 原木(원목), 펄프 등 주요 原資材(원자재)의 품귀와 가격 등귀가 장기화될 징조가 농후해져가고 있다는 것이다.

관계당국자는 이에 대비한 經濟開發 및 産業 정책의 재편은 좀 더 전망이 뚜렷해질 때는 기다려 구체화되겠지만 전반적인 추제로 보와 국민 消費생활을 강력하게 내핍으로 유도하고 消費 패턴을 國産(국산) 위주로 개혁하는 작업은 빠르면 빠를수록 좋을 것이라고 말했다.

정부는 價格政策(가격정책)면에서도 이를 강력히 뒷받침할 계획인데 부문별로는 다음과 같이 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

▲食生活(식생활) = ① 내년부터 外米(외미) 도입을 완전히 중단 混粉食(혼분식) 위주로 나가되 식량의 1人當(인당) 소비량을 단계적으로 감축하고 고구마 옥수수 등 雜穀(잡곡)을 식량으로 사용토록 유도 ② 설탕 빵類(류) 드링크類 등 불요불급한 식품류의 생산과 소비를 감축 ▲衣類(의류)부문 = 外製(외제) 및 外産(외산) 原料(원료) 제품의 국내 판매와 소비를 강력히 규제. (하략) <8871호·1973년 12월 19일자 1면>

지난 주에도 석유파동이 가져온 ‘나비효과’를 살펴봤다. 중동발 석유파동은 전 세계적으로 엄청난 영향을 끼쳤고, 특히 한국과 같이 석유 한 방울 나지 않는 나라엔 그 충격파가 엄청났다. 오죽했으면 다방업계까지 그 여파로 인해 매출이 급감했을까 싶다. 그러다보니 우리 사회엔 허리띠를 졸라매야 한다는 인식이 크게 확산될 수밖에 없었다. 정부 또한 소비와 에너지 절약을 금과옥조처럼 전파했다. 혼분식과 외제 물품 소비 배척도 그 중 하나였다.

사실 혼분식(混粉食) 장려운동(獎勵運動)은 그 연원이 깊다.

조금 머쓱한 것은 장려운동까지 벌이지 않아도 늘 쌀이 부족해 혼분식을 해오던 터였는데, 정부 주도의 그건 뭔지 사족의 느낌이 든다는 것이다. 그 당시 서민들의 소원이란 것이 매우 소박하게도 ‘이밥에 고깃국 먹는 것’이었으니.

그럼에도 한국인의 주식(主食)은 쌀이었다. 그러나 통일벼가 나온 1970년대 후반 이전까진 쌀 생산량의 부족이 심했다. 이런 쌀 부족 문제 해결을 위해 일제시대부터 국가는 절미운동(節米運動)의 일환으로 혼식과 분식을 강제하는 식생활개선 정책을 시행했다. 1950년대에 정부에 의해 절미운동이 실시되다가 1956년부터 미국의 잉여 농산물 원조가 제공되면서 혼분식장려운동이 활발하게 전개됐다. 정부는 1967~1976년까지 매년 혼분식 관련 행정명령을 시달하다가 1977년에 들어 그 행정명령을 해제했다. 그 기간 동안 모든 음식점은 밥에 보리쌀이나 면류를 25% 이상 혼합해 판매해야만 했고, ‘분식의 날’이 지정됐다. /김명기 편집인·논설위원