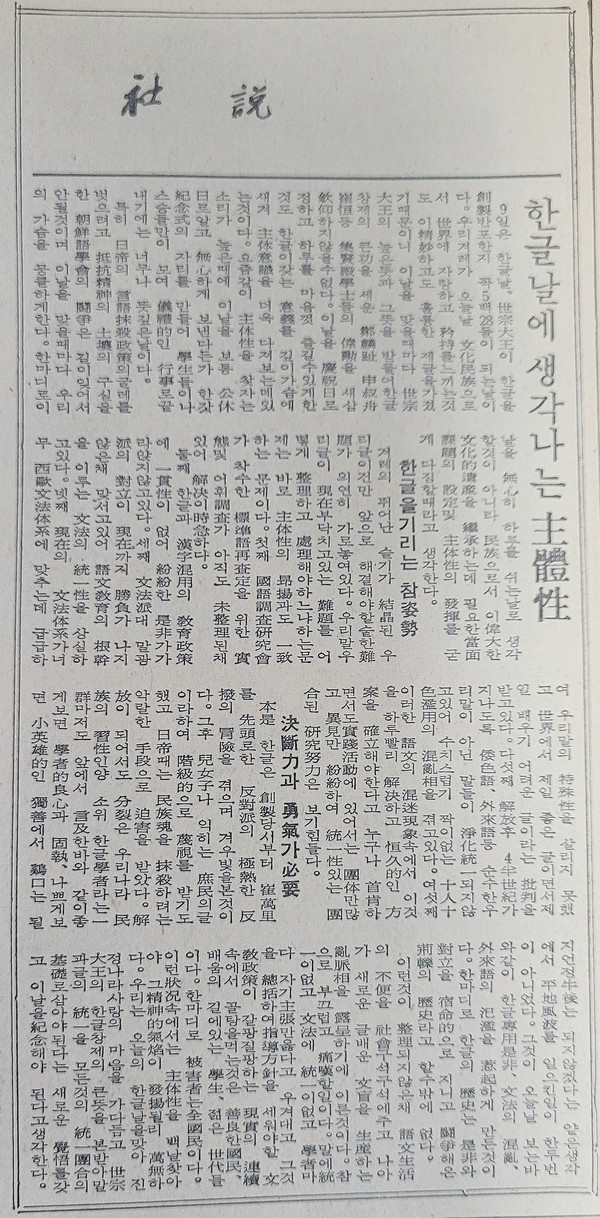

한글날에 생각나는 주체성

9일은 한글날, 世宗大王(세종대왕)이 한글을 創製(창제) 반포한 지 꼭 5백28돌이 되는 날이다.

우리 겨레가 오늘날 文化民族(문화민족)으로서 世界(세계)에 자랑하고 矜持(긍지)를 느끼는 것도 이 精妙(정묘)하고도 훌륭한 제 글을 가졌기 때문이니 이날을 맞을 때마다 世宗大王의 높은 뜻과 그 뜻을 받들어 한글 창제의 큰 功(공)을 세운 鄭麟趾(정인지), 申叔舟(신숙주), 崔恒(최항) 등 集賢殿學士(집현전학사)들의 偉勳(위훈)을 새삼 欽仰(흠앙)하지 않을 수 없다.

이날을 慶祝日(경축일)로 정하고 하루를 마음껏 즐길 수 있게 한 것도 한글이 갖는 意義(의의)를 깊이 가슴에 새겨 主體意識(주체의식)을 더욱 다져보는데 있는 것이다.

요즘같이 主體性(주체성)을 찾자는 소리가 높은 때에 이날을 보통 公休日(공휴일)로 알고 無心(무심)하게 보낸다든지 한갓 紀念式(기념식)의 자리를 만들어 學生(학생)들이나 스승들만이 모여 儀禮的(의례적)인 行事(행사)로 끝내기에는 너무나 뜻깊은 날이다.

특히 日帝(일제)의 言語抹殺政策(언어말살정책)의 굴레를 벗으려고 抵抗精神(저항정신)의 土壤(토양)의 구실을 한 朝鮮語學會(조선어학회)의 鬪爭(투쟁)은 길이 잊어서 안 될 것이며 이날을 맞을 때마다 우리의 가슴을 뭉클하게 한다.

한마디로 이날을 無心히 하루를 쉬는 날로 생각할 것이 아니라 民族으로서 이 偉大(위대)한 文化的(문화적) 遺産(유산)을 繼承(계승)하는데 필요한 當面(당면) 課題(과제)의 設定(설정) 및 主體性의 發揮(발휘)를 굳게 다짐할 때라고 생각한다. (하략) <9118호·1974년 10월 10일자 2면>

고등학교 시절 달달달 외우야만 했던 것이 훈민정음 해례본이었다.

‘나랏말싸미 듕귁에 달아 문자 와로 서르 사맛디 아니할세 이런 전차로 어린 백셩이 니르고져 홀배이셔도 마참네 제 뜨들 시러펴디 몯할 노미하니라. 내 이랄 위하야 어엿비너겨 새로 스믈 여들 글짜랄 맹가노니 사람마다 해여 수비니겨 날로 쑤메 뻔한킈 하고져 할따라미니라.’

국어가 중국과 달라 문자서 서로 맞지 않으니 어리석은 백성이 이르고자 하는 바를 제대로 못할 이들이 많다. 내 이를 측은하게 여겨 스물여덟 글자를 만드니 쉽게 여겨 편하게 쓰도록 할 따름이다. 대충 이런 뜻이다.

40여 년 전 외웠던 그 문장이 지금도 확연하게 떠오르니, 기억이란 게 참 무섭다.

한글날은 한글의 우수성을 널리 알리고 훈민정음을 반포한 세종대왕의 뜻을 기리기 위한 기념일이다. 2005년 국경일로 승격됐고, 2013년부터 공휴일로 지정됐다. 1926년 11월 조선어연구회를 주축으로 매년 음력 9월 29일을 ‘가갸날’로 정해 기념한 것에서 유래됐다. 1928년 ‘한글날’ 바꾸었고, 1945년부터는 1940년에 발견된 ‘훈민정음’ 원본 말문에 적힌 날짜에 근거해 10월 9일로 기념하고 있다.

한글이 위대한 것은 음성학을 바탕으로 사람의 말을 쉽게 표현할 수 있도록 한 문자체계라는 점에 있다. 누구나 쉽게 쓸 수 있으니 그 또한 우수한 점이다. 조선시대 양반들은 ‘언문’이라 하며 한글을 깎아내렸지만. 배우기 쉬운 문자이고, 외래어도 쉽게 표현할 수 있다. 일본인들 대부분이 ‘트럭’을 ‘도라꾸’라고 발음할 수밖에 없는 것을 보면 쉽게 알 수 있다. /김명기 편집인·논설위원