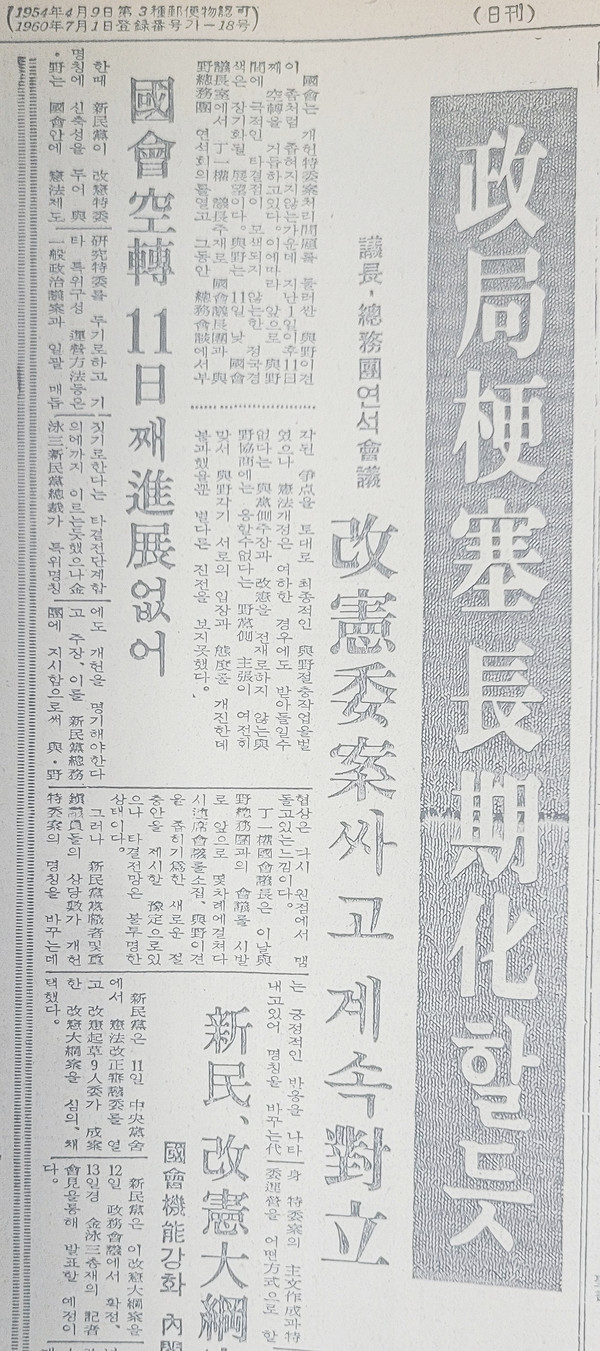

여야 개헌위안 싸고 계속 대립

國會(국회)는 개헌特委案(특위안) 처리 問題(문제)를 둘러싼 與野(여야) 이견이 좀처럼 좁혀지지 않는 가운데 지난 1일 이후 11日(일)째 空轉(공전)을 거듭하고 있다.

이에따라 앞으로 與野 間(간)에 극적인 타결점이 모색되지 않는 한 정국경색은 장기화될 展望(전망)이다.

與野는 11일 낮 國會議長室(국회의장실)에서 丁一權(정일권) 議長(의장) 주재로 國會議長團(국회의장단)과 與野總務團(여야총무단) 연석회의를 열고 그동안 總務會談(총무회담)에서 부각된 爭點(쟁점)을 토대로 최종적인 與野 절충작업을 벌였으나 憲法(헌법) 개정은 여하한 경우에도 받아들일 수 없다는 與黨側(여당측) 주장과 改憲(개헌)을 전제로 하지 않는 與野 協商(협상)에는 응할 수 없다는 野黨側(야당측) 主張(주장)이 여전히 맞서 與野 각기 서로의 입장과 態度(태도)를 개진한 데 불과했을뿐 별다른 진전을 보지 못했다.

<하략·9146호·1974년 11월 12일자 1면>

헌법은 한 국가의 최고 상위 법령이다. 자유주의 원리에 입각해 국민의 기본권을 보장하고 국가의 정치 기구, 특히 입법 조직에 대한 참가의 형식 또는 기준을 규정한 근대 국가의 근본법이 헌법이다.

헌법을 고치는 것을 개헌이라 한다. 개헌을 하려면 까다로운 여러 요건을 거쳐야 한다. 법의 근간인 헌법의 안정성을 위해서다.

국회재적의원 과반수 또는 대통령의 발의로 제안된다. 국회는 헌법개정안이 공고된 날로부터 60일 이내에 의결해야 하며, 국회의 의결은 재적의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다. 또 국회가 의결한 후 30일 이내에 국민투표에 붙여 국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 한다.

대한민국은 1948년 7월 17일 제헌헌법이 공포된 이래 현재까지 모두 9차례 개헌을 했다.

특징적인 개헌 몇 가지를 보자.

이승만 정권 당시 2차 개헌을 ‘사사오입 개헌’이라 한다. 이승만의 3·15부정선거가 이때 자행됐다.

5차 개헌은 박정희 정권 당시인 1962년 12월 26일. 4·19 혁명의 이념 계승을 처음으로 명시했고, 5.16 군사정변을 혁명으로 명시했다.

6차 개헌을 ‘3선 개헌’이라 한다. 대통령 3선 연임을 허용해 군사독재의 길을 텄다.

7차 개헌은 ‘유신헌법 개헌’이라 한다. 완전한 독재를 구축하게 된 헌법이다.

대통령 간선제, 6년 연임제에, 연임 제한이 없었고, 국회해산권, 국회의원 1/3 추천권, 긴급조치권, 법관임명권, 국정감사 폐지 등이 골자였다. 통일주체국민회의도 설치해 일인 일당 독재를 공고히 했다. 사실상 대통령의 공화제적 군주화였고, 삼권분립의 실질적 붕괴를 초래했으며, 비상조치에 의한 헌정이 중단됐다.

9차 개헌은 민주화의 승리였다. 1987년 민주화 항쟁이 치열해지자 여당 소속이었던 노태우 대통령 후보는 대통령 직선제를 공언했다. 국회해산권이 폐지됐고, 국정감사가 부활했으며 군의 정치적 중립을 의무화했다. /김명기 편집인·논설위원