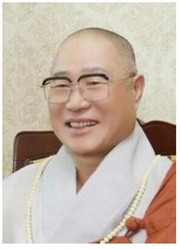

[충청산책] 김법혜스님·민족통일불교중앙협의회 의장

볼 견(見), 이익 리(利), 잊을 망(忘), 의로울 의(義)자를 쓰는 '견리망의(見利忘義)'란 고사성어가 있다. '눈앞의 이익을 보면 의리를 잊는다'는 뜻이다. 반대되는 말은 견리사의(見利思義)다. 이익을 보면 인의(仁義)를 생각한다는 의미다. ‘견리망의’는 고전 문헌에 직접 등장하는 성어는 아니다.

자유로운 삶을 강조한 철학적 우화집 ‘장자’(莊子)에 전해지는 한 일화가 그 배경으로 자주 인용된다. 장자가 어느 날 밤나무 숲을 거닐다가 매미를 노리는 사마귀, 사마귀를 노리는 까치, 그 까치를 잡으려는 자신을 깨닫는다. 모두가 눈앞의 욕심에 사로잡혀 더 큰 위협을 알아채지 못한 모습이었다.

자신이 너무나 한심스러워진 장자는 새총을 내던지고 몸을 돌려 뛰기 시작했다. 그런데 숲지기에게 도둑으로 오해받아 욕을 듣는다. 욕망에 눈멀었던 자신을 부끄러워하며 그는 사흘간 집에서 밖으로 나오지 않았다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세협상 전략을 보면 이 고사가 절로 떠오르게 한다.

동맹이든 아니든, 미국에 이익이 안 되면 그게 불공정이라 규정하고 목을 조른다. 동맹은 신뢰와 가치라는 ‘의리’ 위에 세워진다. 그러나 지금의 미국은 그 의리를 접고 계산기를 두드린다. 트럼프식 관세 외교는 철저히 이익 중심이다. 이익에 집착하는 외교는 ‘공존’과 ‘신의’를 해치게 된다.

트럼프 대통령은 관세 협상을 통해 미국의 이익을 극대화하려 하지만, 이익을 앞세운 압박 외교의 대가는 고스란히 미래에 돌아온다. 순간의 이득에 눈이 멀어 동맹을 희생양으로 삼는다면, 후폭풍을 피할 수 없을 것이다. 이익은 언젠가 사라지기 마련이지만, 저버린 ‘의리’는 시간과 노력을 들여도 다시 회복하기는 어렵다.

이 점을 트럼프 대통령도 잊어선 안 된다. 한국과 미국 간 관세협상이 아슬아슬하게 타결됐다. 일단 급한 불은 끈 셈이다. 정부는 성과를 자평하며 안도의 숨을 내쉬고 있다. 하지만 아직 ‘절반의 협상’에 불과하다. 트럼프 대통령의 ‘관세 카드’가 단순한 통상 조치가 아니다.

관세를 걸고, 방위비 분담금 인상, 비관세 장벽 철폐, 기술 이전 등을 요구하는 식이다. 따라서 이번 협상 타결은 마침표가 아니라, 더 큰 협상의 서막에 불과하다. 포괄적 정치·경제 협상의 시작점인 것이다. 국익을 위한 진짜 승부는 후속 협상 테이블에서 결정되기 때문이다.

추가 협상은 우리 국익을 확보하는 진검승부처가 될 것이다. 이 과정에서 무엇을 지키고, 무엇을 얻느냐에 따라 한국의 미래가 달라진다. 정부는 마지막까지 최선을 다해 유종의 미를 거두어야 한다. 우리의 축산물과 쌀 시장을 지켰다면 반대급부로 내줘야 하는 영역을 종합적으로 따져 국익에 얼마나 손익이 발생할지 정밀하게 계산기를 두드려봐야 한다.

때문에 자화자찬할 때가 아니고, 축배를 들 때는 더더욱 아니다. 이럴 때일수록 더욱 냉철해야 한다. 무엇보다 한미동맹에 대한 상호 신뢰를 굳건히 하는 게 급선무다. 우리는 동맹으로서 합당한 대우를 받지 못하는 일은 없어야 한다. 이재명 대통령은 이 달에 백악관을 방문, 양자회담을 할 때 예정이다.

이와 관련해 대통령실도 미국 측과 정상회담 일정을 조율 중이라고 한다. 이번 정상회담에선 관세협상 때 다루지 않은 외교안보 관련 협의가 시급하다. 한국에 대한 방위비 증액 요구가 대표적이다. 트럼프 대통령이 집권 1기 때처럼 주한미군 분담금을 한꺼번에 5배 올려달라는 요구를 할 경우 애써 합의한 관세협상 의미가 퇴색할 수 있다.

이재명 정부로선 한미동맹을 굳건히 하면서도 국익을 지켜내야 하는 과제를 안게 됐다. 일단 과거 "셰셰" 발언으로 각인된 이 대통령의 친중 이미지를 불식하는 게 급선무다. 한미동맹은 미국이 한국을 "우리 편"이라고 신뢰해야만 유지할 수 있다.