미생물 대사공학과 화학 반응 융합해 BTEX 생산

아이소프로필 마이리스테이트(IPM) 용매로 공정 효율 극대화

지속 가능한 바이오 기반 플라스틱 시대 앞당겨

석유에 의존하던 플라스틱 산업이 새로운 전환점을 맞았다.

KAIST 연구진이 폐목재 등 바이오매스에서 얻은 포도당으로 플라스틱 핵심 원료 'BTEX'를 생산하는 데 성공하며, 친환경 화학 산업의 새로운 장을 열었다.

KAIST는 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 화학과 한순규 교수가 이끄는 공동 연구팀이 미생물 발효 기술과 유기화학 반응을 융합해 포도당과 글리세롤 같은 재생 가능한 바이오 원료로부터 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·파라자일렌(BTEX)을 생산하는 공정을 개발했다고 12일 밝혔다.

이번 연구는 석유 정제에 의존하던 기존 BTEX 생산 방식을 대체할 수 있는 지속 가능한 대안으로 평가받고 있다.

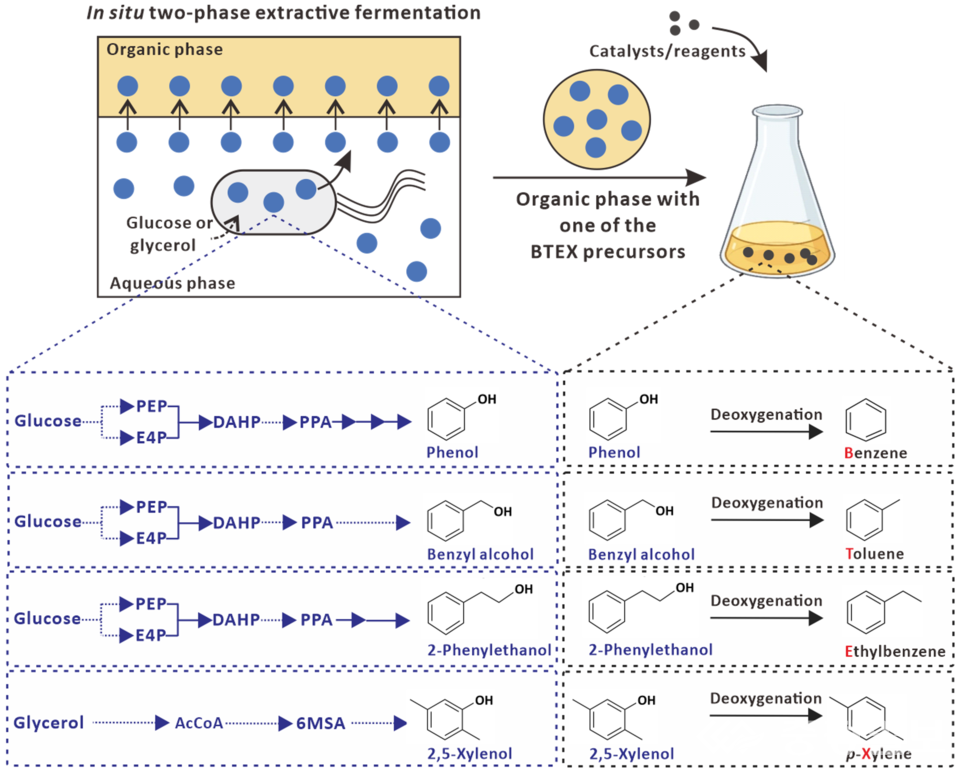

KAIST 연구팀은 미생물 세포공장 기술을 활용해 포도당에서 페놀·벤질알코올 등 중간 물질을 먼저 얻고, 이후 산소 제거 반응을 통해 벤젠과 톨루엔 같은 BTEX를 생산하는 과정을 확립했다. 이상엽 교수가 오랜 기간 발전시켜온 '시스템 대사공학 기술'을 적용해 미생물의 대사 경로를 정교하게 설계함으로써 생산 효율을 극대화했다.

여기에 핵심 역할을 한 것은 바로 '아이소프로필 마이리스테이트(IPM)'였다. 끓는점이 높고 화학적으로 안정적인 이 용매는 정제 과정을 단축시켜 생산 효율을 높이고, 생성된 BTEX를 쉽게 분리·재활용할 수 있게 했다.

녹색성장지속가능대학원 최경록 교수는 "이번 연구는 BTEX 생산에 그치지 않고, 미생물 발효와 화학 반응을 하나의 시스템 안에서 통합할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다"며 "IPM의 특성 덕분에 공정 단순화와 재활용 효율을 모두 잡은 점이 인상적"이라고 평가했다.

공동 교신저자인 한순규 교수는 "이번 성과는 잘 알려지지 않았던 용매(IPM) 환경에서 미생물 대사공학과 화학 반응이 동시에 안정적으로 작동할 수 있음을 입증한 것"이라며 "기존 촉매 시스템의 제약을 극복할 수 있는 새로운 기술적 기반을 마련했다"고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 "BTEX의 세계 수요는 계속 증가하고 있다"며 "이번 연구는 석유 의존도를 줄이고, 연료·화학 산업의 탄소 발자국을 낮추며, 미래형 바이오 제조의 실현 가능성을 높이는 중요한 진전"이라고 강조했다.

연구 결과는 미국국립과학원회보(PNAS) 10월 2일 자에 게재됐다. 논문명은 Chemobiological synthesis of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene from glucose or glycerol이며, 1저자 주쉔(Zou Xuan), 2저자 김태완, 공동교신저자 한순규·이상엽 교수 등이 참여했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 '차세대 바이오리파이너리를 위한 세포공장 구축 원천기술 개발'과 '바이오제조 산업 선도를 위한 첨단 합성생물학 원천기술 개발' 사업의 일환으로 수행됐다. /대전=이한영기자